我经常想到梭罗说的那句话,他觉得每位作家都应该在人生的某一时期对他(她)的生活作一个真诚而忠实的描述。虽然我谈不上是一个作家,但是如今我首次感染了新冠病毒又恰巧人在家里,心想正好趁这个机会放松放松过去一年都较为紧绷着的神经,多请几天假,睡一睡觉,做做咖啡,写写文章。我想记录一下,在过去这一年(也即2023年)我经历了什么。

在这篇文章中,我会把物质层面的事情简单地带过。因为在过去的一年中,我精神层面发生的变化远比物质层面多,也将会给我带来更深远的影响。我相信和我相近年龄的许多年轻人都有这种感受。

防疫的结束,好像一块大石头被挪走了

也许是我有较强的遗传易感性的原因,自从2022年初上海疫情开始,我开始反感国家不减反增的防疫政策。虽然说没有真的被人破门而入,也没有自己的家人被强行带走,但是我会因为自己生活在一个能允许那些事情发生的国家而感到恐慌。在医学方面,我懂得的比大多数人都多,我也不是那种容易被洗脑的人,但是我认为我很像结核分枝杆菌(Mycobacterium tuberculosis),我对社会变化敏感,对周围环境的要求比较高。

在2022年下半年,新冠的防控政策已经让人们感到格外疲劳。终于在年底,这个国家颁布了又一套读起来弯弯绕绕的政策,据我看来它的意思就是:国家不想管了,也管不了了,你们自己看着办吧。我们学院在揣摩了这一政策之后,手忙脚乱地宣布学生可以在完成实验考试后立即回家。可是这一举措实际上反映出学院没能充分地理解政策的放松程度,没想象到要是再让学生在学校里多住几天会产生如何负面的社会影响。当时我是全年级最先5个立即申请离校的人之一,我一边找各种领导和老师盖章,一边为学院的反应速度着急。果不其然,手续办妥一天过后,学院宣布取消线下实验考试,鼓励所有学生尽早回家,盖章也不用了。我迅速地收拾好行李,和一个月前提前准备好的布洛芬、对乙酰氨基酚、维生素C泡腾片、新冠抗原检测试剂等,回到了家。离开后数日,病毒很快就在宿舍楼里传播开来。

回到家之后,我忽然意识到回家并没有让我走进“末日安全屋”,而是让我处在了另一个严峻的状况之中:我爸爸妈妈可都在医院工作啊!医院里充满了新冠患者,医护人员怎么可能感染不上?而我再过一段时间又要期末考试了。果不其然,在我焦虑了几天后,我爸爸在总值班和一整个白天的班后回到家,我迎接他的时候,他戴着N95口罩让我离他远些,他觉得怕冷、浑身难受,应该感染新冠了。实话说,当时我十分紧张和不知所措,脑子里想的是“这是我离病毒最近的一次!”,所谓的亲情并没有多少。他一个人进房间休息去了,与此同时我赶忙想着应对措施,在我们家怎样的结局会是最好的?最后,我决定在家实行隔离,生病的人仅限在卧室或者户外活动、离患者最近的卫生间仅限患者使用、所有家务只能由健康人做。第二天下午,我的妈妈在厨房感觉到喉咙微微不适,她在我的要求下停止了家务并回到房间,到了晚上,抗原检测为阳性。我在厨房一边收拾碗筷,一边回顾了近几天我与他人的接触情况:我没有和外人接触,因此不太可能被外人感染;我爸爸1天前首次出现症状,而出现症状前的48小时我们一直没接触,出现症状后一直在卧室隔离,我很有可能幸运地错过了他的潜伏期,因此很有可能没有被感染上;我妈妈今天下午首次出现症状,症状进展与我爸爸相比明显更加温和,这种表现很可能反映出她的病毒载量较小,因此潜伏期的传染性可能比较低,而她与我在家总是在微妙的氛围中保持着一定的距离,家里还通着风,我被传染上的概率进一步被拉低了。综上,当时我判断自己体内存在新冠病毒的可能性比较小,但又不为零。我抱着家里被病毒攻占了的失败的情感做完了当晚的家务,用“应激”来形容我的心情再合适不过。

我爸爸和妈妈的病情按照正常的节奏进展着,与此同时,我可以说是成了房子的管家。他们虽然在医院工作,但是就好像不清楚这个国家在发生什么一样,完全没有事先给自己准备药物,吃的药全都是我提前在苏州准备好的。我妈妈在电话里指导我做菜,早餐、午餐、晚餐制作完成后由我送到他们各自的卧室门口,所有收下来的碗筷由我放进洗碗机清洗消毒,个人的生活垃圾他们自行丢到外面的垃圾桶,换下来的衣服积累到一定程度后放在房间门口由我带走清洗......此时医院里乱作一团,他们都只在家休息了一天,便又开始断断续续地上班。就这样过了大约7天,父母的身体状况逐渐好转,我竟然始终没有被感染上新冠病毒。但是,这段时间里,病毒把他人变成了最可怕的东西,我身心俱疲,没有心思应付期末考试,因此我申请了神经生物学、病理生理学和药理学的期末考试缓考。在这一系列事情完结之后,想到至少在这混乱不堪令人操心的环境中,我真正拥有了一片安全地带,我的心情得到了久违的放松。这段时间,我培养起了烘焙和制作各国美食的兴趣爱好。

2023年初的寒假里,待第一波新冠病毒高峰结束后,我的妈妈因为前三年都无法出去旅行,如今终于有了旅游的机会,便和我坐飞机去成都旅游了几天。这次旅行完全是我一人策划的,最后十分顺利。本以为四川的天气会像那里的辣椒一样火辣辣的,没想到实际上是阴雨天较多,晴天反而十分宝贵,成都也因此在我心目中增添了一种温和的气质。我们觉得成都的红油和抄手非常好吃,成都火锅当然也很好吃,我还爱上了小白菜做的汤。我去了两次在Bilibili关注很久的如本(Urban Picnic)咖啡店,十分满足。这次旅行过后,我真切地感受到人们比以前自由多了,终于有希望回到不被不合理地过度干涉的正常生活,像是心里的一块大石头被挪走了。

租房生活

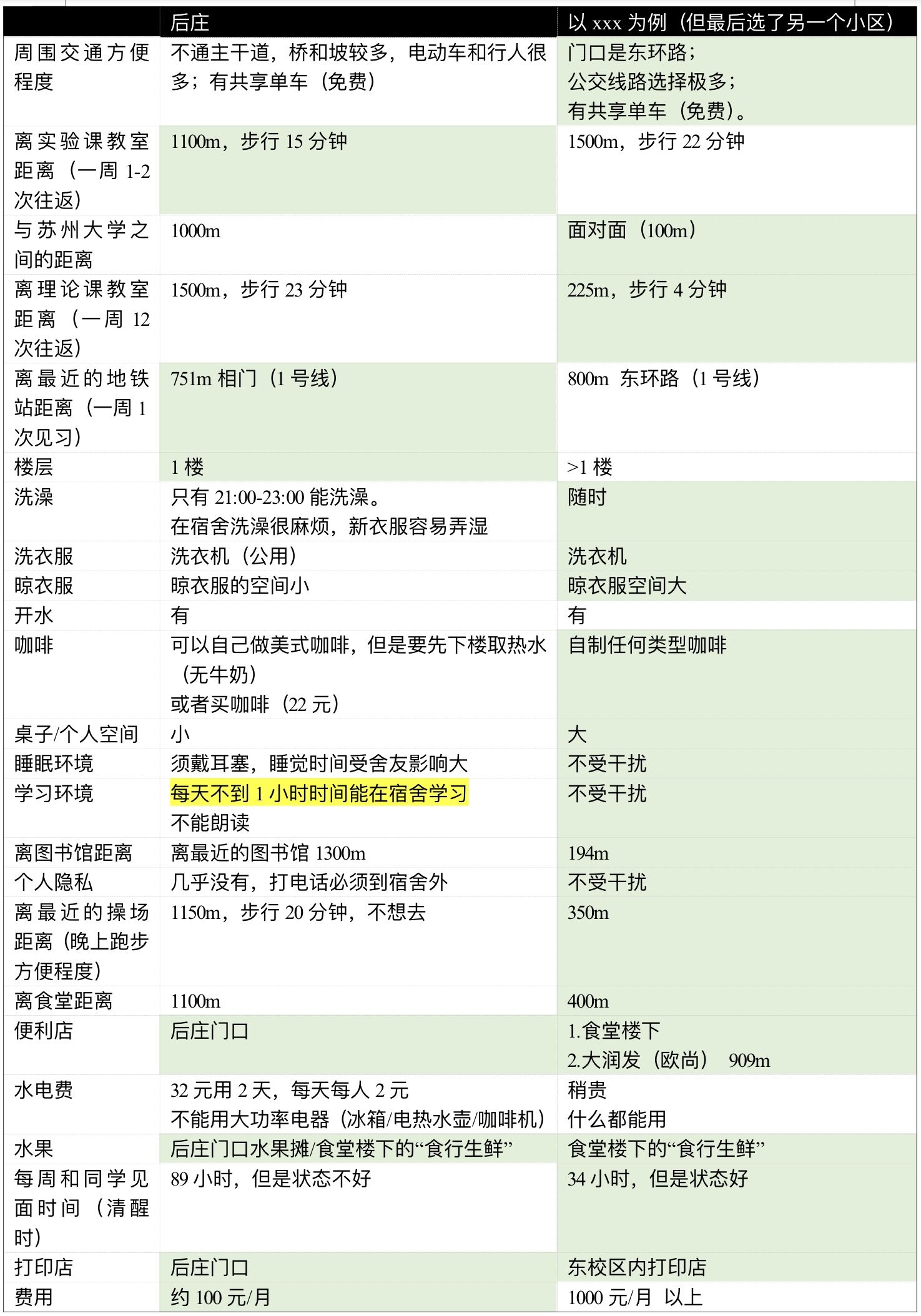

2023年春季学期,我们开始进入见习阶段。为了方便,我们按学校往年的惯例搬到市中心附近的校区上课。非常让人遗憾的是,我们学校不是很关心医学生的生活学习质量,把我们安排在了校外的“后庄学生公寓”住宿。一个寝室住8个人,空间十分狭小,离图书馆和教室都比较远,而且洗澡的热水大约只有晚上9点~11点供应。在后庄住完第一周之后,我的心情如一团乱麻,厌学情绪高涨,我决定不能再住在这个鬼地方了,否则这个学期就要被这个宿舍毁了。为了增强说服力,我制作了一张表格,给父母反映了我目前住宿的各种问题。出人意料的是,他们看了表格之后几乎瞬间就支持我搬出去住。

表1. 学校宿舍和租房的生活比较,绿色填充表示住在这个地方的好处多于住在另一个地方。

就在第一周的周末,我们几乎只花1天的时间就找好了房子并签了合同、搬好了家。对于我这种没有租房经验的人来说,对于租房自然地有种因为无知而产生的恐惧。我的妈妈也认为第一次看房和租房最好让有看房经验的人陪同,因此她在周末赶来了苏州陪我一起看房,真是让我感动。经过我的实地考察后发现,上面表格里的那个小区虽然极度方便,但气氛很阴森,于是放弃了在那里租房。最后我们看中了附近另一个老小区的房子,租房方式为和其他两人合租,个人区域是卧室,客厅、厨房和卫生间为公共区域,价格为每月1300元。

租房这件事会涉及许多个人观念方面的问题。比如,我应该租个足够舒适的房子,还是租一个上学方便为主的房子?我个人认为,作为大学生,我尚不需要租一个十分舒适的房子。它不一定要大,不一定要有高级的设施,装修可以很普通,但是它绝对不能对我的学习造成负面影响,比如离学校一定要近。我对香烟味有些敏感,因此我不希望和爱在室内抽烟的室友一起住,因此无论那个房子多么舒适,多么方便,我一旦察觉到有烟味就不会将它纳入考虑。

第二个问题是,和陌生人合租会不会遇到很多问题,比如人身安全问题?我认为,在看房的过程中,我看不出别人究竟是怎样的人,我也看不出来这房到底是怎样的房。不知道在哪听过一句话,“不要和朋友一起旅游,因为和朋友出去旅游之后,你会发现你的朋友是什么‘德行’。”依我看,这句话放到租房这件事上就是:只有你在你租的房子里住了一晚上,你才真正知道你究竟租到了个怎样的房。因此,我对房子和房友的好坏的观察只限于较为浅表的层面,在排除了所有“Red flags”之后,就凭直觉选择房子,因为我自认为自己不可能在短时间内观察到一个房子的所有细节。我也不认为社会中有那么多“坏人”。我的室友为一男一女,根据我的观察,他们大约都是30岁左右,应该都来自外地,都是普通的上班族,其中一位应该在距离这房子3公里左右的一个美容机构工作。他们的生活习惯十分朴素,每天早上有人用热水和毛巾在脸盆里洗脸,晚上通常有人拿自己的大电热水壶慢慢烧很长时间的水,那位女性室友偶尔在厨房做一做菜,但大多数时候应该是在工作的地方吃饭。卫生间的垃圾桶满了总有人扔,而且大家似乎都很安静,我们在大多数时候只呆在自己的房间里面,我从来没觉得被他们打扰过。这难道不是一种很有趣的体验吗?我大学里的好朋友了解到我租房之后,也表达了对合租的担忧,但那时我已经租了半学期房,相比住在学生宿舍,那时的我甚至更喜欢与我房子里的那两个陌生人一起的合租生活。

第三个问题是,租房的时候该不该砍价?我本来觉得,只要价格在我能接受的范围内便不该砍价,但是等到我的妈妈几句话就帮我砍下了将近200元之后,我被惊住了。200元一个月,一学期下来就节约了将近一千哪!现在想来,也许租房砍价类似于演唱会末尾的“安可”环节吧。

然而,这次的租房还是有失误的。看房的那天,因为是下午,没有特别注意窗外那条小街,就觉得这间屋子挺安静的。结果,第二天我早早地就醒来了,我趴在窗户那一看,只见外面那是红旗飘飘,人山人海,车水马龙,锣鼓喧天!私家车叫着让保安给他开门,不断地有电动车颠簸着从高低不平的路面经过,卖早餐的人和买早餐的人对话,楼下鸡蛋饼的摊子传来叮叮当当的声音......每天早晨7点,我必然被外面的声音唤醒。我趁此机会养成了早睡早起的习惯:晚上11点,我一定躺在床上,第二天7点准时起床。起床洗漱过后,我先下楼买早饭,或者吃昨天买的面包。然后,我每天都会花10分钟左右的时间,如同进行某种仪式一般虔诚地,烧开水,用手压意式浓缩咖啡机和冰箱里的牛奶和冰块做一杯冰咖啡拿铁,喝完之后骑电动车出发去上课,迎接全新的一天。

住得久了,我发现挨着这条街住也不算太坏。虽然每天早上我能听到各种声音,但是这些声音几乎仅限在早上7点至8点,以及傍晚时分放送,不会影响我午睡或者白天学习。而且在这些特定时间的喧嚣中下楼去买早饭,让我感觉特别有社会参与感,不像住在学校里那样与外面的世界相对隔绝,仿佛每天我都能实实在在地感受到这座城市的呼吸。渐渐地我又发现,我能在我家附近这条街上听到好几种口音。楼下卖菜夹馍的夫妻两人讲话时听起来很像我在四川时听到的口音,让我觉得很亲切,好似我又回到成都去旅游了;我也在附近的租房中介和别的一些地方听到过东北口音。这是我从小到大没有经历过的。以前,除了大学同学以外,我在生活中遇见的和我讲话的人几乎都是带着江浙地带口音,极少有带远处的口音的。我觉得不同的语言是与不同的思维相互联系的,和不同语言习惯的人交流会让我体会到别人看待世界的角度,例如我总感觉说东北方言的人听起来乐观开朗,说江浙地区的方言的人听起来要内敛一些。对我来说,这条街比大学还像大学。

从我的窗户向外看去,街道的对面有一家我喜欢的面包店,每天下午开店营业。这家面包店的女主人好像很“佛系”,每周不定期闭店,有时候一闭店就闭一周。店里的面包从来不是特定的几种,而是每天做三四种,每周又都能看到有从未见过的面包款式在篮子里售卖。为了防止我走进店里之后发现没有我想要的面包的尴尬场面,我租的房子就派上大用场了:如果下午我在房间里,我就会透过我的窗户,将手机相机打开,对着店里摆面包的几个篮子,焦段调到最大,观察今天店里有什么面包。如果看到了我喜欢的面包,我就会趁它被别人买走之前下楼买。我租房的时候真没想到这房子还有这个功能。

在外租房,第一次让我有机会完全按照自己的想法规划自己的生活。之前提到,我在租的房子里培养起了晚上11点睡觉,早晨7点起床的睡眠习惯,即使第二天有平时考试,我也是如此。我在YouTube的学习博主那儿学到,晚上的学习效率大概率不如白天,因此现在晚上我通常不会给自己安排太多工作量,而是通过早睡来延长白天的学习时间,保证白天的学习效果。充足的睡眠让我的精神状态保持稳定,不容易经历情绪的大起大落,也不容易受考前的紧张气氛影响,这对我起到了很大的帮助。除了早饭在房间里吃,午饭和晚饭我通常在学校食堂吃,不用自己做饭节省了我的很多时间和精力。中午,我有的时候回宿舍午睡,有的时候不午睡。每天傍晚5点30分至晚上8点是我的休息时间,在这段时间我可以做任何我想做的事情:吃晚饭,刷B站和YouTube,玩游戏,和同学吃晚饭,去大润发买水果和牛奶,散步等等。有时候洗澡也在这段时间里洗。考虑到我在家的时间比较短,便没有给我的房间安装宽带。由于每天晚上8点到9点45分是我的晚自习时间,这段时间我一般在东校区的图书馆,我会利用这段时间,连接我们学校的WIFI把所有需要使用网络的任务完成,离开学校后便不再上网了。9点45分是图书馆关门时间,10点是操场关门时间,我一般会在这15分钟内跑步。如果我住在宿舍,我不可能按照这样的规律来生活,因为晚上9点到11点是排队洗澡的时间。

后来,学校租的那片后庄公寓到期了,于是学校让我们搬进正常的校内宿舍住宿,我为期4个月的租房生活便结束了。那时候我开玩笑说,“我们就好像无处堆放的垃圾一样被学校搬来搬去”。

学业

租房之后,接下来我想谈一谈学业这一沉重话题。

在上一篇《我的人生思考报告》中提到,在2022年暑假,我用自己的压岁钱报名并自学准备了一场托福考试。我的成绩是93分(Reading 19分,Listening 29分,Speaking 21分,Writing 24分),到2024年秋天,这次考试的成绩就过期了。我考这场试并不是为了申请海外学校,也不是为了给谁证明自己的英文水平,我没有明确的目的,当时的想法就是想提升提升自己的英语水平,体验一下托福考试,并且对自己的自学能力做个了解。

在体验过托福考试后, 现在我越发地感到,我们至今经历的很多考试对于认真学习的学生来说是一种羞辱。一场考试应该稳定地、真实可信地反映出应试者在特定领域的水平,也就是说特定水平的人在短期内很难考出更高的分数,也很难考出更低的分数才对,且分数应该与对技能的掌握程度呈正相关,而不是如同掷色子一般,捉摸不透自己的最终成绩,为了学习以外的运气成分紧张着急。托福考试官方声明,这场考试只检验学生的英语水平,不涉及专业领域人士才看得懂的内容,因此考生几乎不需要担心考到自己不擅长的话题。在托福考试前,我预估自己的最终成绩应该在92~96分的区间,因为我的多次模拟考试成绩都在这个分数段,果不其然,虽然四个板块的小分数分布得很怪异,总分依然落在这个区间。从这个角度看,江苏高考语文的70分作文环节简直是在玩弄人,我曾经可是在一个月内同时得过作文35分和55分哪。我想出题人一定觉得自己是神仙,因为他换个题目就能改变考生命运,让一部分考生进天堂,一部分进地狱。数学考试也是一样,为什么我身边数学好的同学都从来没有自己一定能在最后的考试中考好的自信呢?为什么我的语文老师总说模拟考考好不算数,只有最后一考最重要?这个体系,在把人当成什么东西玩弄呢?

也许部分读者把这看作是“常识”而无动于衷,或者没觉得以上这些怪象会有什么实际的后果。但是,这个国家的学生的自信心就是这样被摧垮的,这个国家的年轻人的自信心就是这么被摧垮的,这个国家的人才就是这么被埋没的,这个国家的蠢材就是这么混日子的,这个国家就是继续这么教育下一代的,这个国家就是这样才没法进步的。在高考后很长一段时间,我都错误地以为考试的成绩是无法受我控制的,直到2022年我参加了这场托福考试,我才知道那是因为我以前参加的考试都太烂了。

可以说,一直以来,因为我个人和外界的因素,我参加各种考试都有被迫的成分,我所做出的所有努力不都是发自真心的。托福考试是我人生中第一场自己真正想去考的考试。在报名托福考试时,因为从来没有认真训练过自己的听力和口语,我预估自己当时的成绩不达90分,因此给自己定了暑假考到90分的目标。我在YouTube上看了很多视频,听来自世界各地的老师讲解如何应对托福考试的各个环节,找模拟考试平台练习。我开始认真地应用阅读理解方法,学会速记听力笔记,掌握了几种写作框架,逼自己短时间内想出话来讲,就这么过了一个暑假后,我达成了自己当初定下的目标。心理学的书上讲,积累自信心的重要一点在于体验成功,而我在得知自己通过努力达成了自己的目标之后,即使是小目标之后的那种成就感,是只有体会过这种感觉的人才能想象的。

由于以前从来没有体会过这种感觉,我认为这一场托福考试是我人生的转折点。在这场考试之后,我才真正认为我有能力通过自己的努力达成一些自己以前无法想象的成就,我认为我可能可以做成一些更有难度的事情。大约从2023年的春季学期开始,我一直在我身上做实验,我想试一试有朝一日自己能否能顺畅地用英语学习和交流医学,并借此机会充分理解本专业领域内所有重要的知识点,以及以后是否有可能不局限在某一个国家里生活和工作。这一想法的缘由将会在将来的人生思考报告中详细地阐述。

在刚进大学后的前两年里,由于我的学习动力不足,我的医学基础掌握得不太好,这导致我在2023年上半年时,为了理解《诊断学》的内容费了不少功夫,因而只是断断续续地接触了少量英文内容。从2023年暑假开始,这项计划才得以正式实施,我把我每天主要的精力都花在了学习上。2023年秋季学期和刚刚过去的寒假,我依然把我每天的主要精力都花在了学习上。如今,我只能说目前我能基本无障碍地用英文理解陌生的医学知识,但完全不能说我已经掌握了我应当掌握的那么多的医学知识,但是我相信我不会因为我的这一番折腾而后悔,我能确定这是有价值的。

注:这篇文章覆盖了我去年生活的大部分内容,但并没有覆盖到我去年生活中的每一个细节。由于时机还不够成熟,还有一些我生活中重要的变化没有在本文提及。

感谢阅读!